湖南花鼓戏珍藏版

湖南花鼓戏起源于清代,是湖南省地方戏曲之一。它以湖南民间舞蹈为基础,融合了河南和山东地方戏曲的唱腔、曲调和表演技巧。花鼓戏是以唱、说、做、打、舞为一体,结合了中国音乐、舞蹈、戏剧、文学、美术等多种艺术形式,而成为一种综合性极强的地方戏曲。

湖南花鼓戏的起源

湖南花鼓戏最早起源于清代的湘潭地区和平江县一带。花鼓戏有两种流派,分别是儒阳花鼓和龙山花鼓。儒阳花鼓是指花鼓戏表演中产生的花鼓声音,以及戏中戴花鼓的演员。而龙山花鼓则是最早的花鼓戏流派,发源于湖南益阳市龙山镇。

湖南花鼓戏的出现与当时的农村生活有密切关系。当时,农村经济形势比较萧条,人民生活水平低下。农民们为了排遣寂寞,把一些生活中的趣事和感人故事编成戏曲进行演出。这些戏曲的演出成为当时农民的重大娱乐活动,同时也推动了湖南花鼓戏的发展。

湖南花鼓戏的表演形式

湖南花鼓戏表演形式多样,包括了唱、说、做、打、舞等多种艺术形式。其中唱腔较为特殊,有“慢板”和“快板”之分,慢板适用于表现痛苦、悲哀、思念等情感,而快板则适用于描述喜庆事情,常用于武打、打斗等场面。说的部分则通常是由主持人讲述史诗或者戏曲中的故事,连接轮唱与轮做。

湖南花鼓戏的做包括了各种动作和表演,其中身段行走较为困难的演员则进入梆子笼中朗诵,传统戏曲表演中属于一种独特表演形式。打则主要指戏曲中的打斗场面,会使用兵器进行表演。动作熟练的演员还会在打斗中发出一些声音,饰演一些特殊的角色。

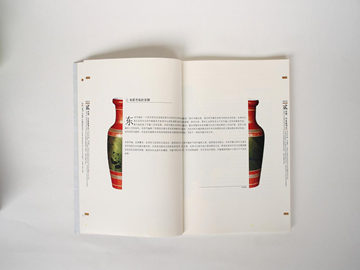

湖南花鼓戏的代表作品

湖南花鼓戏历经多年的演变和发展,逐渐形成了一批经典作品。其中比较著名的作品有《倩女幽魂》《孟宝柱卖草》《孟丽君与呂洞宾》等。这些作品都具有鲜明的表现特色,既有感人至深的情感描写,又有刀光剑影的大场面表现。它们的演出,无疑是湖南花鼓戏的代表性表演。

总的来说,湖南花鼓戏的魅力在于它的多样性和综合性,通过多种艺术形式的共同作用,使得观众在欣赏戏曲表演的同时也获得了更多的文化体验。我们应该加强对湖南花鼓戏的传承和保护,让它成为中华民族传统文化的重要组成部分,并在今后的演出中不断推陈出新,为广大观众提供更好的艺术享受。